アレクサンダーさんの場合

2024年03月12日 22:59

今日は、アレクサンダー・テクニークが、いかに「止まる」ワークであるかということを説明していきます。

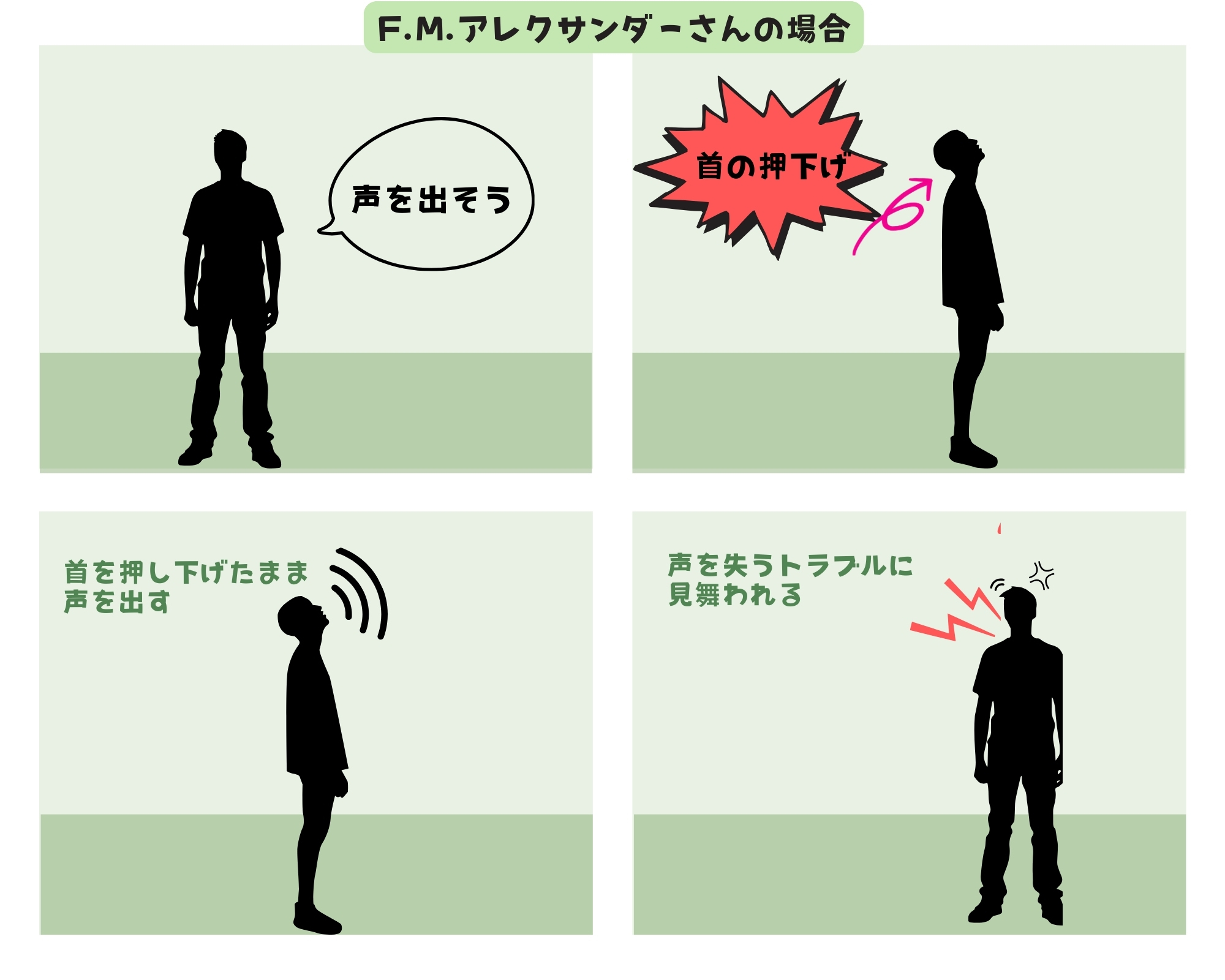

アレクサンダー・テクニークの創始者は、F.Mアレクサンダーさんという今から155年ほど前のオーストラリア出身の方です。アレクサンダーさんは、舞台上でシェークスピアの劇などを「朗誦」するお仕事をしていましたが、そのうち、舞台に立つたびに、声を失っていくという不調に見舞われました。

医者に勧められた通り、少しの間声を休めたりすると声は戻ってくるのですが、また舞台に立つ不調に陥る。

これは、

「自分でしている何かが、自分の機能を失わせているに違いない!」

と考えた彼は、三面鏡の前で、非常に長い間、何年もかけて自分が声を出す様子を観察したと言われています。それも、1日に何時間も。

その結果彼は、ある重要なことに気づきました。

それは、彼が「声を出そう!」と意図した瞬間、まだ声を出してもいないのに、その刺激に反応して、

首を「後ろに下に」押し下げていた

ということでした。

そして、その押し下げが起きることで、体の他の部分もロックがかかっていくようにあちこち硬くなる。

でも、その押し下げが起きないと、体は全体的に楽に、自由に動くことができる。

そういうことが、観察の結果分かったのです。

つまりは、その「首の押し下げ」が起きない状態で、「声を出す」という行為に移行することができれば、自分の機能が阻害されることがなく、声を失うということにもつながらないんじゃないか?と、彼は考えたわけです。

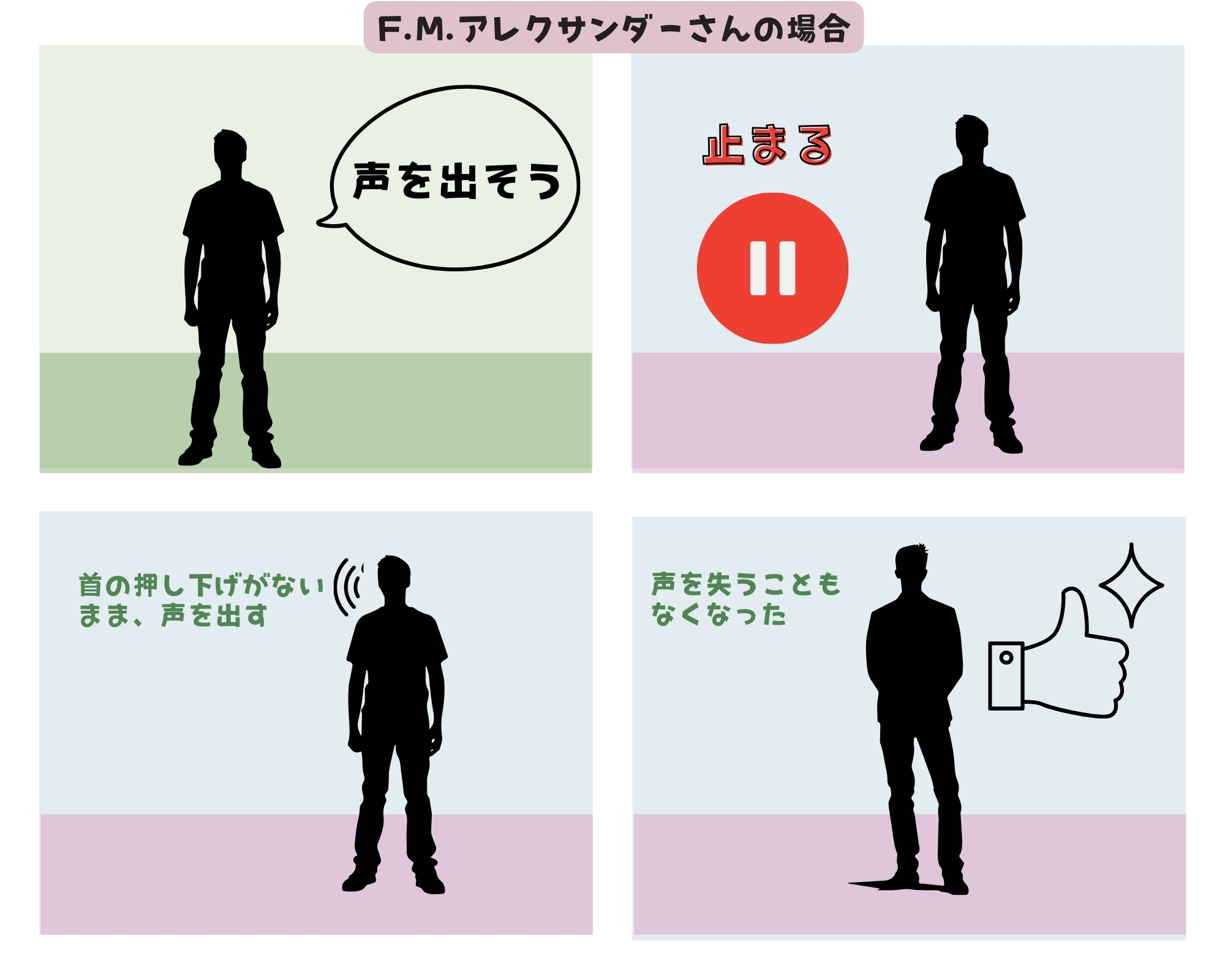

つまり、ここで、「止まる」という可能性と重要性が浮上してくるわけですね。

では一体、いつ、どのタイミングで止まったら、「首の押し下げ」が起きなくて済むのでしょうか?

では一体、いつ、どのタイミングで止まったら、「首の押し下げ」が起きなくて済むのでしょうか?

先ほど、彼は「声を出そう!」(A:意図を持つ)と思ったら、まだ「声を出す」という行為(B:行為の実践)には移行していないのに、「首の押し下げ」が起こっていたことを発見したと書きましたね。

つまりは、

Aの「○○をする意図を持つ」

ということと、

Bの「実際の行為をする」

間に、「止まる」必要があるということだったのです。

これに気づいてから、アレクサンダーさんは、更にさまざまな実験を繰り返し、「首の押し下げ」という「無意識な習慣」に入る前に「止まり」、別の思考をする重要性を発見したのです。

次回以降、私が実践しているPrimal Alexander™️のアプローチでの「止まる」ことの定義や、HSP(Highly Sensitive Person)が「止まる」ことで、どんな風に変われるのか、具体例などにも触れながら、お伝えしていきますね。

=====

「止まる」技を学ぶには、まずは自分のお悩み診断を!